慢性便秘的主要證型

便秘很常「夾雜複數證型」,以下為常見主流,實際仍以醫師把脈問診為準。

現代人對便秘的直覺,多是「多吃青菜、多喝水」。但中醫會進一步問:「你是陰虛燥結,還是寒凝內阻?」因為同樣增加纖維,有人能順暢,有人卻更乾硬。

中醫調理策略:食療・穴位・中藥

慢性便秘的調理,在中醫裡強調「辨證論治」。同樣是便秘,不同體質需要不同方法;若僅依賴單一方式,效果往往有限。以下分為 食療、穴位按摩與針灸、中藥方劑 三個面向,讓讀者能理解並找到適合自己的方向。

食療方向:依體質選擇,不是「纖維越多越好」

氣滯型便秘

線索:壓力大、易悶氣、腹脹滿、排不乾淨感明顯。

關鍵:肝氣鬱滯,傳導失司。

調理重點:疏肝理氣、放鬆身心、規律作息。

氣滯型便秘多見於壓力大、情緒不暢、長時間久坐的人群。中醫認為「肝主疏泄」,當精神緊繃、思慮過度或長期焦慮時,肝氣鬱結,影響脾胃的運化功能,使腸道失去正常推動力。患者常抱怨「想上卻上不出」,排便過程耗時費力,即便解出少量糞便,仍覺得沒有排乾淨。這類型的人同時容易伴隨脹氣、胸悶,甚至情緒波動。

調理方向以「疏肝理氣」為主。日常可以透過規律運動或伸展,幫助氣機流暢;也可嘗試飲用玫瑰花茶、佛手茶,協助舒緩情緒。飲食上,適量攝取蘿蔔、芹菜等順氣食材。心理調適同樣重要,建議在工作或課業壓力大時,每隔一小時起身走動,避免久坐不動。當肝氣得以舒展,腸道自然恢復通暢。

食療 :

飲食:陳皮、佛手、山楂、白蘿蔔。

範例:山楂蘿蔔湯(餐後少量)助理氣、減脹滿。

茶飲:

健脾理氣茶(偏氣虛、氣滯):山楂+陳皮+茯苓,能健脾助消化,減少積滯。

氣虛型便秘

線索:疲倦少力、排便乏力、面色淡、易出汗。

關鍵:脾肺氣虛,推動無力。

調理重點:健脾補氣、少量多餐、固定運動。

氣虛型便秘多見於年長者、長病體弱或產後女性。其特徵是「有便意卻無力解」,即便排出,也常需費很大力氣。這類患者往往伴隨疲倦乏力、聲音低弱、面色蒼白,稍微活動就容易出汗。中醫認為這是「脾肺氣虛」,腸道缺乏推動力量所致。

改善方式首重「健脾益氣」。飲食上可多食用山藥、蓮子、紅棗、黃耆入膳,例如以山藥煮粥,或將黃耆與雞肉燉湯。這些食材能補益脾氣、增強腸道的推動能力。作息方面,應避免過度勞累,並保持規律的運動,如散步、太極拳,有助於培養體力與穩定排便。若長期忽視,氣虛者容易形成「久秘」,甚至引發痔瘡,因此務必在早期就調理。

食療 :

飲食:山藥、蓮子、紅棗、黃耆入膳。

範例:山藥黃耆雞湯(清淡不油)助健脾補氣。

茶飲:

健脾理氣茶(偏氣虛、氣滯):山楂+陳皮+茯苓,能健脾助消化,減少積滯。

陰虛燥結型便秘

線索:口乾咽燥、便質乾硬、顏面偏紅、易熬夜。

關鍵:津液不足,腸失濡潤。

調理重點:滋陰潤燥、早睡限辣、補足溫水。

陰虛燥結型多因熬夜、長期高壓工作或體質偏熱所致。這類患者常出現口乾舌燥、大便乾硬難下、臉色偏紅、心煩失眠等症狀。中醫認為,陰液不足導致腸道失於濡潤,糞便自然難以排出。

改善方向以「滋陰潤燥」為主。飲食上宜多攝取芝麻、蜂蜜、梨、木耳、百合等,能潤腸通便;早晨一杯溫蜂蜜水,也是簡單可行的方式。作息調整非常重要,陰虛者最忌熬夜,應盡量在 23:00 前入睡,讓身體恢復津液。情緒焦躁者,可透過深呼吸、靜坐,協助安神養心。值得注意的是,陰虛燥結型患者若只是一味增加粗纖維,卻缺乏水分補充,反而容易使糞便更加乾硬。因此,補水與養陰必須並重。

食療 :

飲食:黑芝麻、蜂蜜、梨、木耳、百合。

範例:黑芝麻百合粥、溫蜂蜜水於早晨。

茶飲:

潤腸茶(偏陰虛、氣滯):決明子(炒後)+菊花+少許蜂蜜,能清肝明目、潤腸通便。注意決明子不可過量,否則易腹瀉。

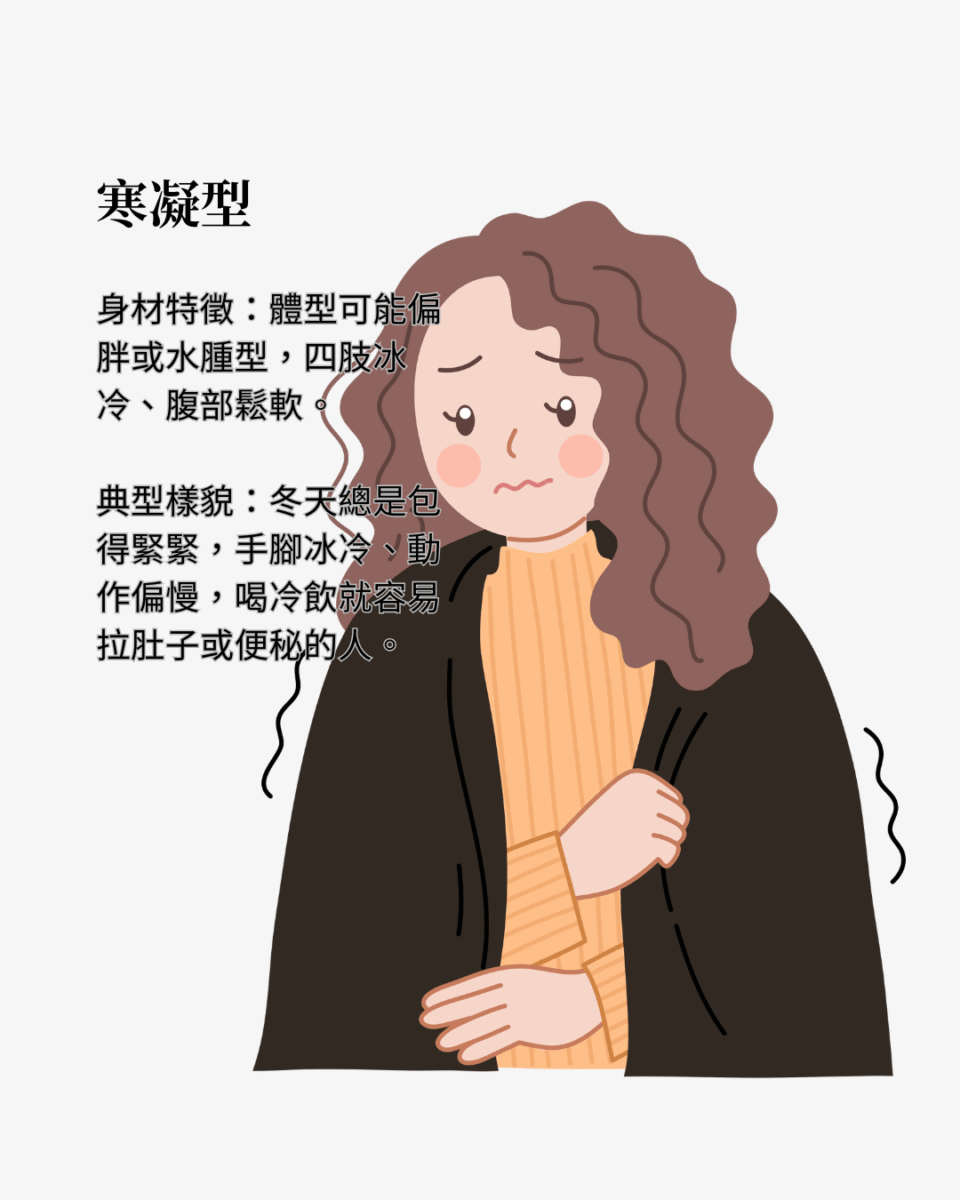

寒凝型便秘

線索:畏寒肢冷、腹部喜溫、遇冷更難排。

關鍵:腸中失溫,氣機不達。

調理重點:溫陽散寒、溫熱飲食、避免生冷。

寒凝型便秘常見於腸胃虛寒、體質畏冷的人。這類患者排便困難,常感到腹部隱痛,甚至排便不暢與稀溏便交替出現。手腳冰冷、喜熱飲食是明顯特徵。中醫認為,腸中缺乏陽氣溫煦,氣機運行受阻,因此「欲下不得」。

調理以「溫陽散寒」為主。飲食可加入生薑、桂圓、肉桂等溫補食材,常見食療如薑棗紅茶或羊肉薑湯。日常應避免大量冷飲、冰品,尤其是在冬天或經期,更要注意保暖。運動上可選擇快走、熱身操,幫助氣血運行。居家也可用熱水袋暖腹,每次 15 分鐘左右,有助改善腸道蠕動。若長期不處理,寒凝者容易出現脾腎陽虛,導致便秘更加頑固。

食療 :

飲食:老薑、桂圓、肉桂(小量入膳)、羊肉燉湯。

範例:薑棗紅茶(早上/雨寒日),溫中散寒。

茶飲:

溫陽暖中茶(偏寒凝):乾薑+紅棗(去核),適合冬天或體質偏寒者,能溫暖腸胃。

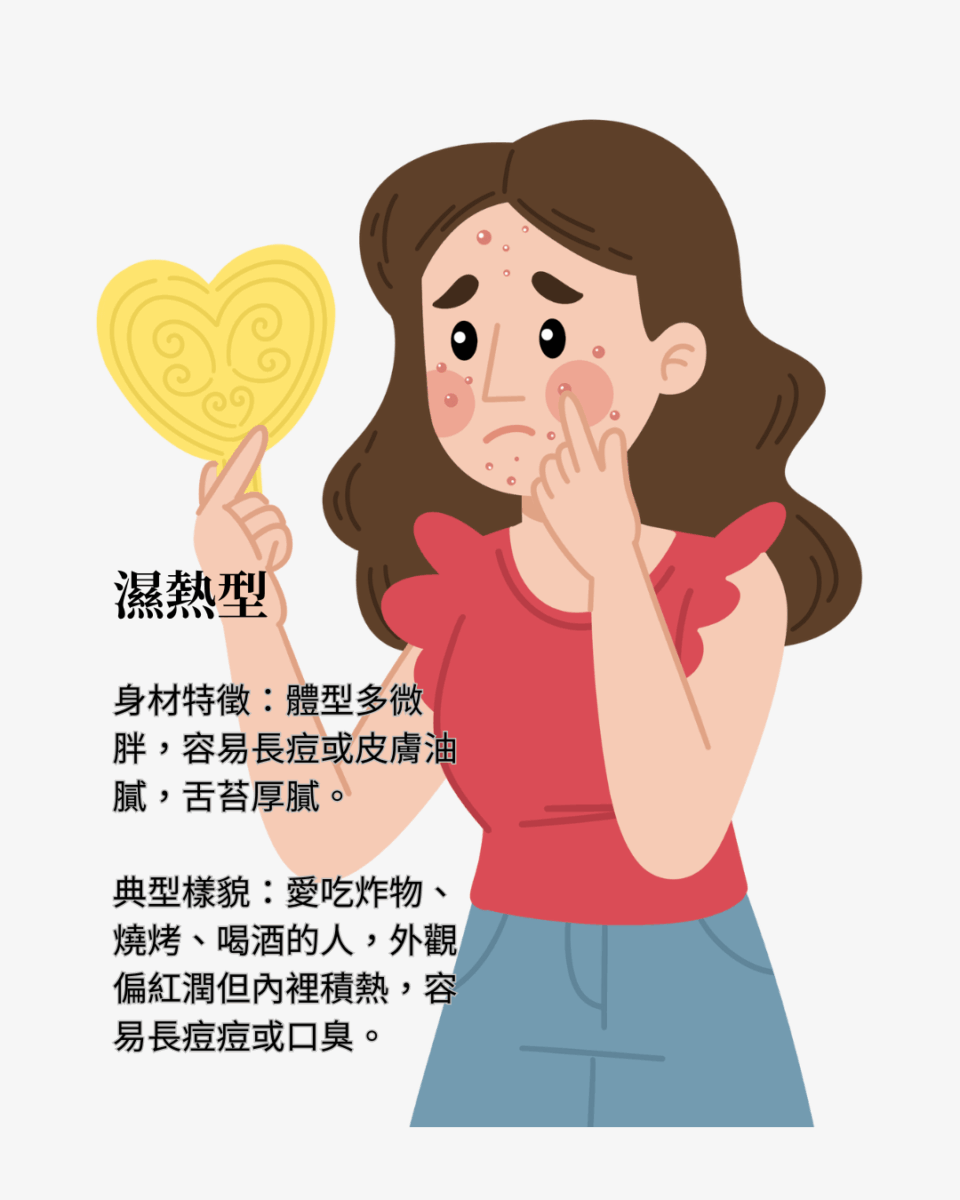

濕熱型便秘

線索:口黏口苦、便難且臭穢、舌苔黃膩

關鍵:濕熱內蘊,阻塞腸道。

調理重點:以清熱利濕為主。

濕熱型便秘較常見於飲食油膩、嗜酒或長期處於高溫潮濕環境的人。此型患者大便難解且臭穢,常伴隨口苦口黏、腹部脹滿、舌苔黃膩。中醫認為,濕熱內蘊,阻塞腸道,使得糞便難以正常傳導。

治療以「清熱利濕」為主。飲食上宜多吃綠豆湯、薏仁粥、苦瓜、冬瓜等,幫助清熱化濕。避免辛辣油炸、高糖酒精等助濕生熱的食物。作息上需保持清淡規律,並增加運動量,讓體內濕熱能隨汗液代謝出去。濕熱型患者若長期不調整,容易合併痔瘡、肛裂,甚至皮膚問題,因此飲食控制特別關鍵。

食療 :

需清熱利濕。苦瓜、冬瓜、薏仁、綠豆湯都能幫助改善。

薏仁冬瓜湯(清熱利濕、去腫消脹),夏季可用綠豆湯,但需適量,避免過量傷胃。

茶飲:

清熱化濕茶(偏濕熱):薏仁+荷葉+薄荷,幫助去濕清熱,改善口苦口黏。

這些茶飲不是「立竿見影」,而是慢慢養成的日常習慣。孕婦與慢性病用藥者需諮詢醫師,不宜自行長期服用

穴位按摩與針灸:簡單有效的日常操作

中醫認為「經絡通則不痛,氣機暢則腸通」。透過針灸與穴位按摩,可以調整臟腑功能,促進腸道蠕動。

常用穴位:

天樞穴

(臍旁兩側各 2 寸):大腸的要穴,能促進腸蠕動,改善腹脹。

大腸俞穴

(第二腰椎旁 1.5 寸):調整大腸氣機,對便秘和痔瘡都有幫助。

足三里

(膝眼下 3 寸):健脾和胃,提升消化吸收能力,間接改善便秘。

合谷

(手背虎口處):行氣通經,對於壓力大、氣滯型特別適合。

操作方式:

每日可自行按摩天樞、合谷,每穴 1–2 分鐘,按到微酸脹即可。臍周順時針揉腹 5–10 分鐘,也能幫助腸道啟動。

中藥調理:辨證論治,不能亂用

中藥治療慢性便秘,常依照證型來開立不同方劑:

需要特別提醒的是,中藥方劑必須由中醫師依照個人體質與症狀開立,不可自行長期服用。否則可能出現「用藥不對症」,反而使便秘惡化,甚至傷害脾胃。

中醫治療慢性便秘,不是只強調「多吃纖維」,而是依據體質辨證,結合 食療、養生茶飲、穴位針灸與中藥調理。這些方式需要持續配合生活作息的調整,才能真正改善體質、減少復發。

運動與作息:把氣機動起來

中醫講「氣行則便通」。很多人便秘,不是因為吃得不夠纖維,而是因為 氣機被困住:長時間久坐、缺乏運動、熬夜失眠,讓腸胃失去正常節律。要改善慢性便秘,除了食療與中藥,運動與作息的調整同樣是不可或缺的基礎。

有氧+核心:最簡單的日常組合

對大部分人來說,每天只要保持 20–30 分鐘的中等強度有氧運動,就能促進腸道蠕動。有氧運動包括快走、慢跑、游泳、騎單車,重點不是速度,而是能持續、心跳稍微加快,並出點汗。當血液循環改善,腸道也會跟著活絡起來。

除了有氧,還需要核心訓練。因為腹部肌群能增加腹壓,幫助糞便往下推動。簡單的抬腿、仰臥起坐、橋式動作,每次 10–15 下,每天 2 組,就能起到幫助。對於久坐族群來說,這類運動尤其重要,因為長時間坐著會壓迫腸道,導致蠕動減緩。把「有氧+核心」當作每日習慣,就像刷牙一樣,才真正有效果。

導引與瑜伽:柔和但深層的調整

中醫傳統的導引養生功法,如 八段錦,以及現代常見的瑜伽,對慢性便秘都有良好效果。這些動作雖然看似輕柔,卻能調動經絡氣機,改善腸道功能。

例如八段錦中的「調理脾胃須單舉」,透過手臂上舉與脊柱伸展,能刺激脾胃經;瑜伽中的「貓牛式」、「坐姿前彎」、「橋式」則能放鬆腹背,促進腸胃活動。這些運動還能安定情緒,減少壓力對腸道的負面影響。

對於平常忙碌、無法進行劇烈運動的人來說,導引與瑜伽是非常好的替代方案。每天早晨或睡前花 10–15 分鐘,就能幫助腸道恢復節律。

腹式呼吸:看似簡單卻被忽略的法寶

很多人不知道,單純的呼吸方式,就能改善便秘。中醫強調「肺與大腸相表裡」,呼吸與腸道活動密切相關。腹式呼吸能讓橫膈膜上下起伏,對腸道形成「按摩作用」,促進蠕動。

做法很簡單:平躺或坐姿,雙手放在腹部,吸氣時腹部鼓起,呼氣時收縮。一次 5 分鐘,每天 2–3 次,就能顯著改善腸胃功能。對於容易緊張焦慮的人,腹式呼吸還能幫助放鬆心情,減少氣滯。

長期堅持腹式呼吸,能讓腸道逐漸恢復規律,也能作為日常生活裡隨時可用的小技巧。

常見問題 FAQ

很多人認為便秘只要「多吃青菜」就能解決,但這並不完全正確。中醫強調體質差異,若屬於陰虛燥結型,單純增加粗纖維反而可能讓糞便更乾硬;寒凝型的人,如果再加上大量寒涼食材,也容易讓腸胃更虛寒,便秘加重。氣虛型的患者,因腸道推動力不足,光有纖維卻沒「氣」去推,也很難順利排便。因此,飲食固然重要,但不能一概而論,必須依照體質做調整,搭配作息、運動,才能真正改善。

益生菌與酵素在現代醫學上確實能改善部分便秘,特別是因腸道菌相失衡導致的問題。中醫的觀點則認為,這些保健品可作為「輔助」,但並非所有證型都適合。舉例來說,濕熱型的人若過量補充某些高糖益生菌飲品,可能反而助濕生熱;而氣虛型患者若只依靠酵素,而不去調整作息和飲食,效果也會有限。因此,益生菌或酵素可以嘗試,但若連續 2–4 週仍沒有改善,就應考慮體質問題,尋求更全面的調理。

判斷便秘不能只看天數,更要看排便過程與糞便性狀。西醫通常以「每週少於三次排便」作為標準,但中醫更重視「是否順暢」。如果大便乾硬、排便困難,或每次排便後仍覺得沒有排乾淨,即使兩天一次,也屬於便秘範疇。反之,有些人三天一次,但排得輕鬆、不費力,且糞便柔軟,這並不一定是問題。因此,便秘的重點在「質」而非單純「量」,要依照自己的排便習慣與體質來判斷。

長期便秘確實會增加痔瘡、肛裂的風險。因為排便困難時,人們往往需要用力,增加直腸與肛門壓力,血管因而擴張、發炎,導致痔瘡。糞便乾硬摩擦,也容易造成肛裂,帶來出血與疼痛。中醫認為這屬於「氣滯血瘀」的表現,若長期未改善,還可能進一步影響肝脾氣機,甚至導致情緒焦慮或腸道功能紊亂。此外,慢性便秘若伴隨體重下降、血便或糞便形狀變細,必須高度懷疑腸道病變,及早檢查。

女性在月經來臨前,因荷爾蒙變化,腸道蠕動會變得緩慢,因此經期便秘非常常見。懷孕期間,隨著黃體素分泌增加,加上胎兒壓迫,也會導致排便困難。中醫認為這屬於「血虛、陰虛」或「氣滯」的表現,特別是在經期或孕期更明顯。調理上應以養血潤燥為主,可適量補充芝麻、蜂蜜、紅棗、桂圓等食材,並避免過度辛辣或冰冷。若孕期便秘嚴重,務必在醫師指導下調整,不宜隨意使用瀉藥。

小孩便秘多半與偏食、缺乏運動有關,有些孩子害怕上廁所的疼痛感,會刻意憋便,導致惡性循環。老人便秘則與腸蠕動減弱、氣血不足、藥物副作用相關。這兩類族群都不宜長期使用刺激性瀉藥,否則會加重依賴性。中醫調理上,對小孩可多用食療,例如薏仁粥、紅棗山藥泥,幫助健脾養胃;對老人則應注重補氣養血,適度按摩天樞、足三里穴位。若長期未改善,建議由醫師檢查,避免延誤。

瀉藥短期內能幫助排便,但長期依賴會讓腸道「愈來愈懶」。中醫稱此為「傷正敗津」,意即過度依賴外力,反而損傷自身氣血與津液,導致腸道功能下降。患者常出現「不吃藥就完全排不出來」的情況,這就是腸道依賴的表現。此外,瀉藥過度使用還可能引起電解質失衡,造成心悸、乏力,甚至腸壁萎縮。若你已經形成長期依賴,建議在醫師指導下逐步減量,並配合中醫體質調理,慢慢恢復自然排便。

結論與行動建議

慢性便秘雖然常見,但並不是單純的「腸道卡住」。在中醫觀點下,它反映的是整體臟腑氣血陰陽的失衡。有人因為氣滯,壓力大導致腸道不暢;有人因氣虛,腸道缺乏動力;也有人因陰虛燥結,腸道津液不足;或是因寒凝、濕熱而造成排便困難。不同體質對應不同調理方向,這就是中醫強調的「辨證論治」。

要改善慢性便秘,必須做到 三管齊下:

- 食療:依照體質選擇食材,不是單純多吃纖維就能解決。

- 運動與作息:規律運動、腹式呼吸、早睡早起,讓氣機順暢。

- 穴位與中藥:適度按摩天樞、足三里,必要時在醫師指導下使用中藥方劑。

總結來說,慢性便秘是一種可以透過生活方式調整與中醫調理改善的狀態,但必須因人而異。從今天開始,給自己一杯溫水、一段腹式呼吸、一個固定的排便習慣,讓腸道逐步找回該有的節律。

更重要的是,便秘的改善需要時間,並非一天兩天的事。持之以恆的小習慣,才能換來腸道的長期順暢。若發現超過兩週仍無改善,或伴隨血便、腹痛、體重下降等警訊,應立即就醫,必要時結合西醫檢查,避免延誤病情。

掃描右方 QR code,直接與我們對話,或點擊線上預約連結立即安排看診